Waldumbau im Zeichen des Klimawandels

Samstag, 13.09.2025, 14:00 – ca. 18:00 Uhr

Wir hatten Glück mit dem Wetter als sich 22 TeilnehmerInnen am vereinbarten Treffpunkt einfanden und von Gerhard Merches (1. Vorsitzender BUND Naturschutz, Kreisgruppe Altötting) und Michael Waldherr, stellvertretender Leiter des Forstbetriebs Wasserburg, begrüßt wurden. Herr Waldherr umriss kurz das Themenspektrum der Exkursion, dass sich vom aktuellen Waldzustand, den Prognosen zur Zukunft des Waldes bis hin zur kritischen Diskussion über nichtheimische Baumarten, wie die Douglasie erstreckte. Zuerst zeigte er uns, woran wir geschädigte Bäume erkennen können. Die Baumkronen werden licht und einzelne Zweige verkahlen, sodass sie fast wie Krallen aussehen.

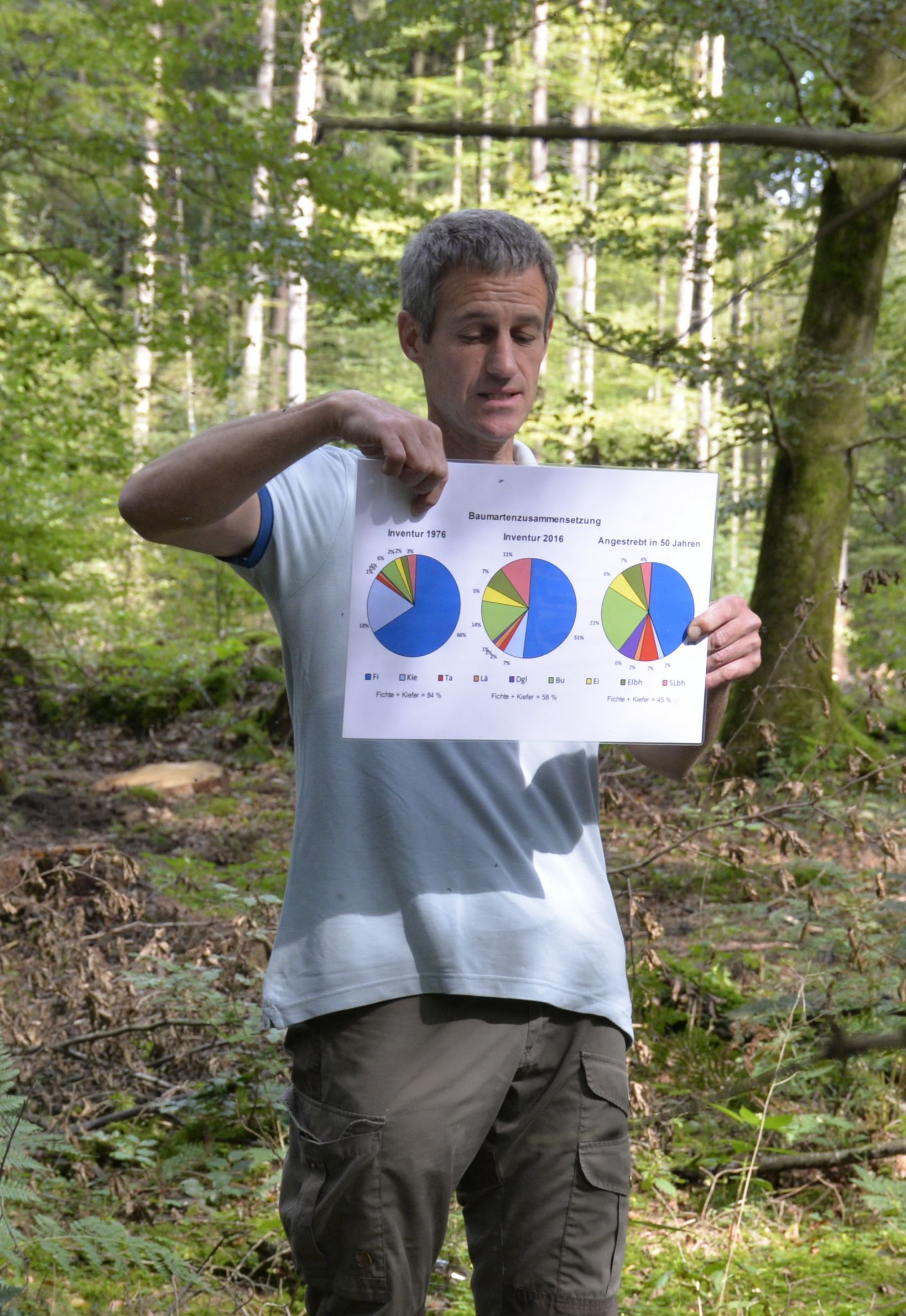

Dann gingen wir tiefer in den Wald hinein, dort waren kleinere kahlgeschlagene Flächen, geschädigte Rückegassen, aber auch hoffnungsvolle Naturverjüngung von z.B. Tanne und Buche zu sehen. Das war dann auch der Einstieg in die Übersicht dessen, auf was die Forstbetriebe derzeit reagieren müssen und worauf sie sich zukünftig vorbereiten müssen. Anhand vieler Bilder, Diagramme und Übersichten konnte er sehr verständlich und nachvollziehbar darlegen, dass der Klimawandel den Wald und damit den Forstbetrieb schon längst im Griff hat. Schneebruch, Windwurf und Käferbefall zwingen den Forst zu schnellen Eingriffen, wo es oft nicht mehr möglich ist, passendes Wetter abzuwarten, sodass die Rückegassen entsprechend leiden und auch viel öfter befahren werden müssen, als man es normalerweise tun würde. Mit hohem personellen Einsatz müssen die Fichten im Wald von Frühjahr bis Herbst auf Bohrmehlspuren hin untersucht werden. Dann bleiben nur wenige Wochen, um den befallenen Baum zu fällen, und aus dem Wald zu bringen, damit der Käfer nicht ausfliegt und weitere Bäume schädigt. Zusätzlich müssen Ereignisse wie Schneebruch oder Windwurf schnell aufgearbeitet werden, denn auch diese ziehen in aller Regel einen Käferbefall nach sich. Geplante Baumentnahmen für den Verkauf müssen dann oft zurückstehen, was sich dann auch finanziell auswirkt, denn Bruch- oder Käferholz erreicht deutlich geringere Verkaufspreise Die Bayerischen Staatsforsten müssen sich aber selbst tragen, dafür bauen sie in „guten“ Zeiten ein gewisses finanzielles Polster auf, ansonsten wird jeder erwirtschaftete Cent wieder in den Wald gesteckt.

Vordringlich ist der Waldumbau hin zu vielen verschiedenen Baumarten, Laub- und Nadelholz gemischt, um den Wald zu stabilisieren. Dabei haben sich 4 Baumarten als wahrscheinlich zukunftsfähig erwiesen: Buche, Eiche, Tanne und Douglasie. Wobei die Eiche viel Licht braucht und deshalb noch nicht in dem Maße gesetzt wird, wie es wünschenswert wäre. Insgesamt setzt man auf Naturverjüngung, denn solche Bäume sind deutlich standort-stabiler als gepflanzte und auch klimastabiler als der Mutterbaum. Ob das ausreichen wird, kann niemand sagen. Von Tanne und Buche konnten auch viele Jungbäume aus Naturverjüngung sehen.

Witterungsbedingt kommt unsere Region klimatechnisch noch vergleichsweise gut weg, da es bei uns bisher immer wieder ausreichend regnet. Auch die Nährstoffversorgung ist nach wie vor gut. Die Prognosen der Wissenschaftler und die Zeichen, die der Wald sendet, mahnen aber zu schnellem Handeln hin zu einem klimastabileren Wald. Deshalb versucht der Forst zusätzlich zur Tanne, die Douglasie vermehrt auszubringen. Da sie eine nicht einheimische Art ist (kommt aus Nordamerika), stellen sich Naturschutzverbände mitunter gegen Ihren Einsatz. Das sie aber keine invasive Art ist, als die sie teilweise eingestuft wird, konnte Herr Waldherr überzeugend darlegen. Weder verdrängt sie andere Arten noch verbreitet sich sie massiv. Dennoch gehört sie nicht in besonders schützenswerte Gebiete, wie Trockenrasengesellschaften o.ä.. Im Wirtschaftswald kann sie aber einen Teil des Fichtenausfalls ausgleichen. Allerdings ist sie empfindlich: beim Pflanzen dürfen die Wurzeln auch nicht kurzzeitig trocken werden, in extremen Wintern kann sie „verdursten“, weil sie mehr Wasser transpiriert als der gefrorene Boden zur Verfügung stellt. Auch Pilzerkrankungen können ihr zusetzen. Wenn aber alles passt, kann sie zu einem stattlichen bis zu 80 m (bei uns bisher 65 – 70 m) hohen Baum heranwachsen, dessen Holz gerne z.B. als Bauholz genommen wird und leicht höhere Preise als die Fichte erzielt. Reinbestände sind aber nicht erwünscht und werden auch nicht angestrebt, im Gegenteil: Herr Waldherr präsentierte eine lange Liste mit Baumarten, die im Wald kultiviert werden, denn man setzt auf eine möglichst hohe Vielfalt, damit bei klima- oder anders bedingten Ausfällen noch genügend Baumarten bleiben, die den Wald – Wald sein lassen.

Für den BUND Naturschutz und dem Forstbetrieb ist aber eines klar: entweder wir Menschen schaffen die Energiewende und verlangsamen den Klimawandel oder wir verlieren den Wettlauf und damit auch den Wald.

Die TeilnehmerInnen hatten viele, interessierte Fragen, die alle sehr kompetent und auch selbstkritisch beantwortet wurden, dadurch verlängerte sich die Exkursion zwar um eine Stunde, aber das war es allen wert. Die TeilnehmerInnen, die sich gegen Windkraft im Wald aussprachen, waren zwar etwas enttäuscht, dass das Thema bei dieser Exkursion nicht besprochen werden konnte, aber auch sie blieben bis zum Schluss und folgten den Ausführungen von Herrn Waldherr sehr zugewandt. Allen ist wohl klargeworden, unter welchem Zeitdruck die Mitarbeiter des Forstbetriebes stehen, um den Folgen des stattfindenden Klimawandels, mit einem notwendigen Waldumbau möglichst einen Schritt voraus zu sein. Und der erhebliche Aufwand auch bezahlt werden muss, ein gesunder Wald ist nicht umsonst zu haben!

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Michael Waldherr für diesen kenntnisreichen und verständlichen Einblick in die wertvolle Arbeit des Forstbetriebs.